・大正12年3月20日 来日

写真1)国立国会図書館蔵 横浜貿易新報大正年間音楽記事集録 別冊

写真2)国立国会図書館蔵 新聞集録大正史 第11巻 大正12年3月22日 東京日日新聞 記事付属写真

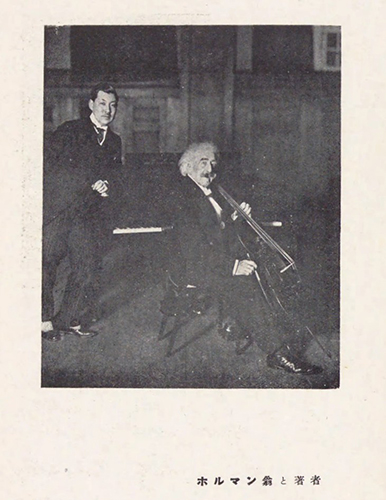

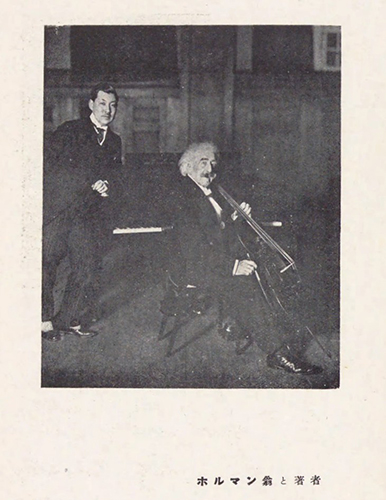

“私が巴里で翁と屢々一所になった或る時、翁は『あなたは私の親友だから、こっそりと私の家内と娘とを

紹介しましょう』と云って、私が好奇心を持って待っていると、二つのセロを取り出して来て「これが私の家内です」

と云ってガルネリスのセロを見せ、「これが私の娘ですよ」と云ってストラディヴァリウスのセロを示したりした。

ヴィラ・エリザに旅装を解いた時、ホルマン翁は『此度は家内だけ連れてきました』と云って、ガルネリスのセロを見せて笑った。”

-徳川頼貞 『薈庭楽話』より

桑港(サンフランシスコ)から12日の船旅を経て横浜に到着したサイベリア丸から齢71歳を数えるチェロの大家、

ヨゼフ・ホルマン氏が降りてきたとき、パリ以来2年ぶりの再会となったこの人こそ紀州徳川家第16代当主、

当時としても珍しい英国への音楽留学を経験し、クラシック音楽のパトロンとして私財を投じ建設した音楽ホール「南葵楽堂」

および音楽図書館「南葵音楽文庫」代表として音楽事業に打ち込み日本の西洋音楽の黎明を支え、

来日した有名音楽家に限らずロシア革命から逃れた亡命楽人に演奏の機会を提供するなど様々な活動を繰り広げた、

破天荒ともいえる侯爵閣下その人でした。

そして洋式で建築された徳川家私邸、「ヴィラ・エリザ」にこのオランダからのゲストを迎えて最初の会話が冒頭の引用文であり、自分がこのチェロに興味を持った最初でもありました。

『マダム・ホルマン』 後にホルマン氏が答えたインタビュー記事によれば、

このガルネリのチェロは18歳で音楽院を卒業した祝いとして父親から送られた楽器で、それ以来チェリストとして独身のまま世界中を旅した50年以上に渡り苦楽を共にしてきた家族のような楽器。

この楽器がこの日本旅行においても活躍した証として、まずは順を追って演奏会を見ていくことにしましょう。

・大正12年4月 関西演奏旅行 南葵文庫歓迎音楽会

写真3)Bibliothèque nationale de France: Portraits Hollman, Joseph 1910.

写真4)新聞集録大正史 第11巻 大正出版1978

写真4)新聞集録大正史 第11巻 大正出版1978

“M. Hollman owns a very fine violoncello by Andrew Guarnerius, and a magnificent one by Vuillaume, which is the finest specimen of this maker’s work we have yet

seen. He also occasionally plays on a good one by Gand.

When we called on him he had just been trying a splendid Strad ‘cello, formerly the property of his illustrious master Servais. The instrument is going for a mere two-

thousand pounds, but as Mr. Hollman said with a regretful head shake, it is sometimes difficult for an artist to find even that amount.” -雑誌 The Strad 1894年12月号より

4月に入り、ホルマン氏はまず頼貞侯爵主催の音楽会でこのチェロを使っています。

『4月3日セロ独奏会ホーン氏助演』『4月8日東京朝日新聞主催』『4月9日帝国ホテル』『4月10日横浜』そして4月28日には

頼貞侯爵主催の南葵文庫大礼記念館で宮家臨席のもと『歓迎演奏会』が盛大に挙行されました。

この4月10~28日という期間をさらに調べてみると、大阪朝日新聞の招きに応じて名古屋・大阪・京都・兵庫各都市で

演奏し、特に大阪では4月18日に我々も毎年展示会を開催している中央公会堂での演奏会が開かれたと記事があります。

この日程を見ると齢70を超えた人とは思えないような精力的な演奏活動と言えるはずですが、頼貞侯爵の評によれば

ホルマン氏の演奏は当時来日していた若い外国人チェリストの派手さではなく、

むしろ枯淡の妙味を重く評価している点に互いの音楽趣味の共鳴が垣間見えて

名人には名伯楽有りという言葉にも納得できる良い出会いであったといえるでしょう。

帰京して上記28日の演奏会を終えた後、基本的には日本での演奏ツアーは一段落していたはずですが、

この後に起こる運命的な展開を見るとき、実はこの時期すでにこのチェロの運命が変わり始めていたことがわかってくるのです。

・大正12年5月 久邇宮家への楽器寄贈と南葵音楽堂告別演奏会

“ホルマン翁のセロに就いて、その當時南葵文庫は、音樂愛好者のために、

「マダム・ホルマンに就いて」といふ小冊子を作ってこれを同好者に頒けた。

それはホルマン翁とセロの由緒を記したもので、興味深いものと思はれるので茲に再録することゝする。” 徳川頼貞 「薈庭楽話」(昭和16年私家版)

写真5)国立公文書館 大正十二年六月十三日 和蘭国人ヨゼフ、ホルマン叙勲ノ件 内閣賞勲局

写真6)「東京音楽学校一覧 自大正13年至14年」 東京音楽学校編 国立国会図書館デジタルコレクション

5月初頭、ホルマン氏は久邇宮家に招かれチェロを習い始めたばかりの朝融王殿下に連日レッスンを行い、

王殿下もまた大変熱心に練習していたと記録されています。このレッスンにはもちろん徳川頼貞侯爵が付き添い、

ちゃっかりとカメラまで回していたと自伝に書いているところなどは思わず「本当ですか?」と言いたくなりますが、

もちろん最大の驚きはレッスン最終日の後、朝融王殿下と頼貞侯爵とホルマン氏の3人だけで迎えた晩餐の席において

突然チェロの献上する旨の話がホルマン氏から飛び出したことです。

回想録によればこの時頼貞侯爵は事前の相談なども受けておらず殿下御本人と一緒に大変驚いたと書いていますが 最終的に拒まれることはなく、翌朝再びホルマン氏と頼貞侯爵が同道して正式に献上し、一日、東京音楽学校の村上氏を

渋谷の御殿に召し、この楽器を音楽学校に下賜することを伝えた、というのが最終的な顛末となります。

なおこの日時について頼貞侯爵は明記していませんが、音楽学校の記録をみると楽器は5月11日に下賜されたとなっており

ホルマン氏が頼貞侯爵に対して「三週間というもの夜も眠らずに考え通した」と語っているところから逆算すれば

4月28日に宮家臨席の元に開催された歓迎演奏会を終えたとき、この献上を思いついたということになるでしょう。

そしてこの献上とともに、予定していた3か月の日本滞在もほぼ終わりホルマン氏の帰国の準備が始まるわけですが、

ホルマン氏のために再び南葵楽堂での告別音楽会を主催した頼貞侯爵は次のように書いています。

“大正十二年五月二十六日ホルマン氏の告別音楽会を開く当日は我邦を去らんとする氏のための告別を記念とする以外

實に彼が愛着措かざる名器ヴイオロンチエルロ「マダム・ホルマン」に対する彼自身の告別演奏会であった”

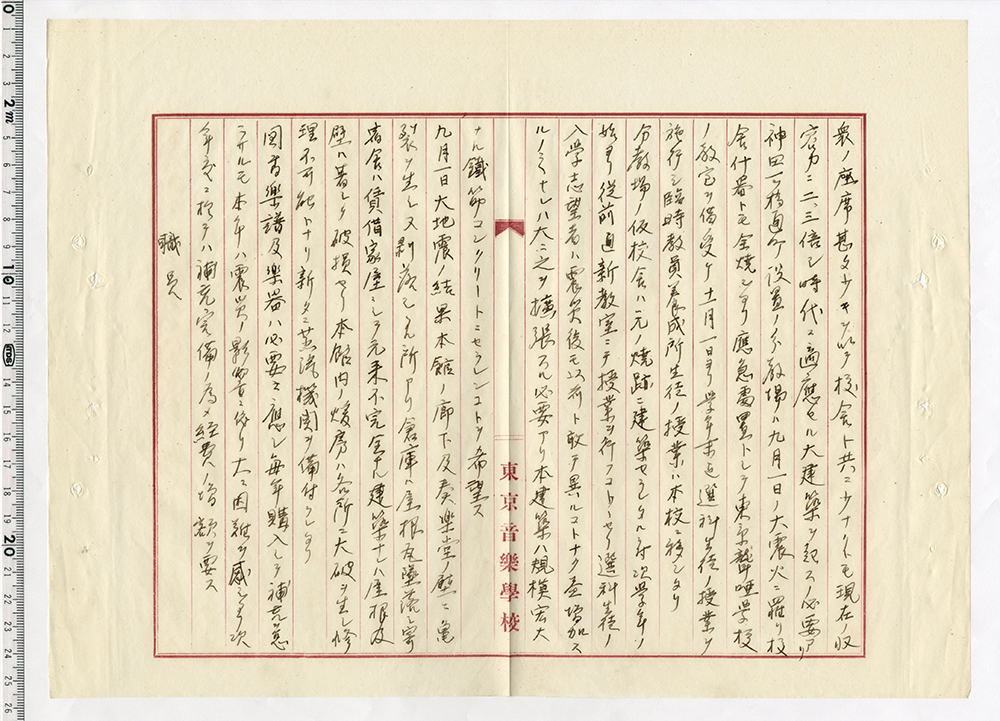

・大正12年6月 東京音楽学校臨時講師および叙勲手続き

写真7)国立国会図書館収蔵 徳川頼貞著「薈庭楽話」 (昭和18年公刊版) 春陽堂書店-01

写真8)国立国会図書館収蔵 徳川頼貞著「薈庭楽話」 (昭和18年公刊版) 春陽堂書店-02

“本件勲章ハ本月十五日迄ニ御下賜相成候様文部省ヨリ依頼越ノ次第有之候ニ付

可然御取計相成度此段申進候也” -六月十一日 外務省

しかし、帰国前のホルマン氏にはもう一つの意外な出来事とサプライズが待っていたようです。

それは楽器を寄贈した東京音楽学校からの臨時講師の依頼でした。

東京音楽学校に残っている外国人関係資料によればホルマン氏を臨時講師としたいという稟議書が

校長から文部大臣に提出されたのは5月23日、この申請が許可されたのが5月30日、そしておそらくは

本人に対するインタビューで作成されたのではないかと思われるホルマン氏の和文履歴書とともに

校長から文部大臣あてに叙勲の内申案が出されたのが5月31日、そして文部大臣と外務大臣から

「至急」の張り紙がつけられた勲三等旭日中綬章の叙勲申請が賞勲局に送られたの6月11日。

回想録においてホルマン氏が音楽学校から呼び出されたところ、授業の打ち合わせではなく勲章の授与式だった

と驚いている様子を書き留めている頼貞侯爵は友人の突然の栄誉に一緒に驚いたでしょうか、それとも

「やれやれ間に合った」と内心安堵していたでしょうか、今となっては確認のしようがない話ではありますが。

・大正12年7月 亡命音楽家ミシェル・ピアストロ援助公演

写真9)レオポルド・アウア 著 ほか『ヴァイオリン奏法』,平原社,1953. 国立国会図書館デジタルコレクション

6月13日の勲章授与から帰国までの期間を正確に記録した資料には残念ながら、現段階で発見できませんでした。しかしこの時期、頼貞侯爵の回想録の記述では最後となるホルマン氏の演奏会が記録されています。

それはロシア革命を避けて亡命していたバイオリニスト、ミシェル・ピアストロがアメリカへの渡航費用を工面するため

自分の持っているガルネリのバイオリンを日本で売却したいと頼貞侯爵に依頼し、これを聞いたホルマン氏が

その境遇に深く同情し、偶然にも同じガルネリウスが揃うということはめったにない、お互いのガルネリとピアノ伴奏の

三重奏で演奏会を開き売り上げを旅費にすればよい、もとより演奏料など要求はしないというホルマン氏の義侠心を

喜んだ頼貞侯爵もさっそくピアニストの手配をつけ無事にこの音楽会を成功裏に開催できたという記述の中で

「初めての手合わせはヴィラ・エリザで六月も末の夕方行われた。」というリハーサルの時期を書いており、

改めて同時期の演奏会記録を調べると6月18日南葵楽堂(音楽援助会)・7月5日帝国ホテル(ピアストロ後援会)

という二つの演奏会が見つかりました。おそらくはこのどちらか、あるいは両方にホルマン氏が出演し、

そしてこれが一生を共にしたチェリストと「マダム・ホルマン」の、記録に残る今生の別れとなりました。

・大正12年8月 帰国

“私が音楽会で演奏することは、私には故国からの使命を伝えるように感じます。また日本と和蘭との

特別な交友関係は、私をしてその使命を果す事を容易にさせたと信じます。私は近く日本を去ることとなりました。

特別の思召によって、未だ楽人が受けたことのない高い名誉の勲章を戴き、懐かしい思い出を胸に収めて

私は第二の故郷巴里に帰ります。皆さん御機嫌よう。” -帰国数日前 徳川邸「ヴィラ・エリザ」晩餐会での袂別の辞

3月20日以来、当初3か月の予定をもって来日したホルマン氏の演奏旅行は東京から名古屋・大阪・京都・兵庫と

各地を巡り臨時講師を経てついにパリへの帰途についたホルマン氏ですが、先に掲示した画像

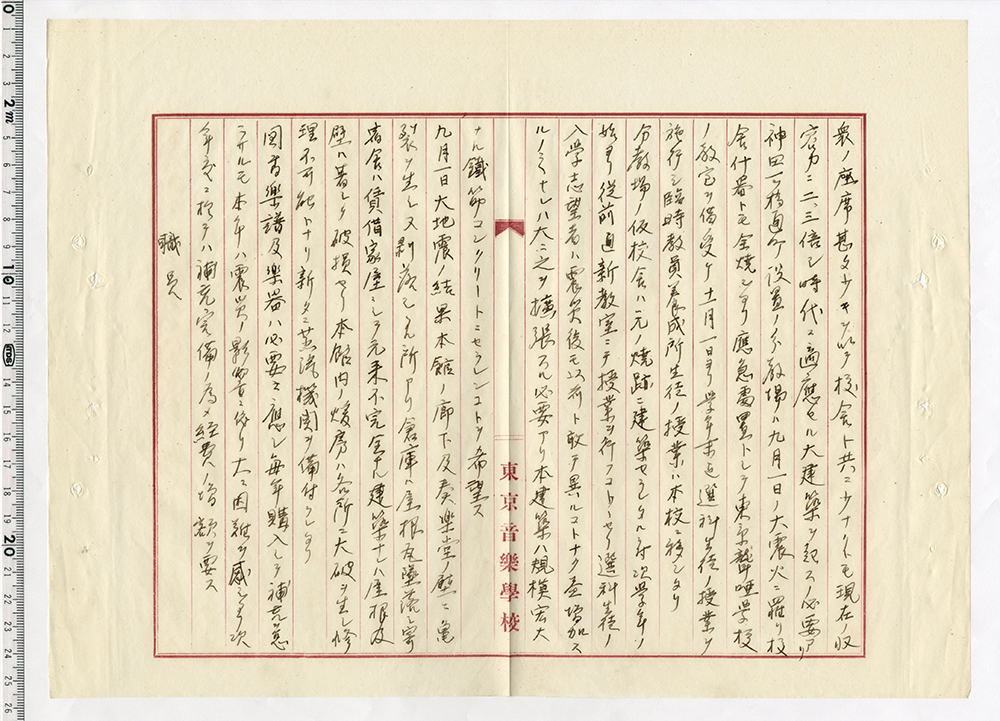

「東京音楽学校一覧 自大正13年至14年」を見ていただければわかるように、東京音楽学校の書類では

『同月蘭國人ヨゼフ、ホルマンニ講師ヲ囑託シ八月同人ノ囑託ヲ解ク』となっていますがこれを字義通りに

受け止めてよいものか、大変難しい解釈に迫られます。

というのも大正12年(1923)の東京は9月1日に関東大震災が発生、死者・行方不明者推定10万5,000人という

大変な災害に見舞われており、東京音楽学校も本校舎は破損しながら残ったものの分教場が全焼し什器類も

すべて喪失、徳川頼貞侯爵の南葵音楽堂も完成6年目にして地震により大破、閉鎖を余儀なくされました。

写真10)東京音楽学校 「學事年報 大正12年度」(*震災被害記述) 東京藝術大学 大学史史料室 <

もしも書類記載の通りホルマン氏が8月末まで音楽学校の講師をしていたとすればこの地震に巻き込まれた

ということになりますが、今回調査中に特段そのような話を見つけられず、日本からの帰途ニューヨークで

現地記者からホルマン氏がインタビュー取材を受けている新聞記事においても特に自身や寄贈楽器の

被災には言及されてはいないようでした。

さて、ここまでの情報を総合したうえで、ようやく本コラムのタイトルにある『幻のチェロを追って』という僕自身の

話につながってきます。ここまで長々と引用してきた資料を読んでいただいた読者の方であればすでに僕と同じ疑問を持つに至っているはずです。つまり、『この楽器は今も東京音楽学校(現・東京藝術大学)に有るんですか?』と。

先に結論めいた部分からお話しすると、この楽器はどういうわけか寄贈された東京音楽学校には現存していないと

されています。すると、今度は「ああ、つまり関東大震災で失われたのですか」という流れになるでしょう。事実、僕も「東京音楽学校創立五十年記念(昭和4年)」「東京藝術大学百年史演奏会篇(平成2年)」を読みながら

寄贈された時の記録が詳しく残っているのに、その後使われている記述もないので関東大震災で行方不明になり

記録も散逸したのでは…とイメージしながら資料を集めていたわけです。

ところが(自分の中で)話が急展開したのはこのコラムを書いている1か月ほど前、資料として読んでいた国立国会図書館の「薈庭楽話」 (*昭和18年公刊版)のほかに、昭和16年に50部だけ印刷された「薈庭楽話」の私家版が令和3年(2021年)に復刻再版されている事に気づきこれを購入した結果、この復刻本には和歌山県教育委員会の監修が入り、和歌山県立図書館内南葵音楽文庫の研究員である美山良夫氏によって加えられた解題と注記により、決定的な一言を見てしまった時でした。

本文「名器は今東京音楽学校に蔵せられている。(4)」

注記『(4)東京音楽学校に下賜されたというチェロは、東京藝術大学の備品とはならず、戦後は宮内庁で使用されていた。』 <

正直、もっと早く気づくべきだったと思いつつも既に12月、月末が近くなれば来年まで何もできなくなると思い、

思い切って「東京藝術大学大学史史料室」「和歌山県立図書館南葵音楽文庫」「宮内庁」の3者に問い合わせの連絡を

させていただきました。その結果、東京藝大史料室で書類を見ていただいた結果、楽器の存否は現在は不明・

宮内庁では広報室の方に担当いただきましたが、全くの部外者からの問い合わせであるにもかかわらず

楽器を探している事情を聞いていただき関係部署に照会をいただくことができました。

結果としては宮内庁で使用している楽器の中で、該当すると思しきものは見つからなかったという答えで

再び頭を抱えることになったのですが、あくまで一般的な助言として宮内庁に移管されたことを示す明確な書類があれば

庁内の書類を管理している部署でさらに調査できるかもしれないというお話を聞くことができました。

またチェロについての問い合わせが過去にも複数あったという話も教えていただきました。

そして現在、南葵音楽文庫への問い合わせについては回答を待っているという状態ですので、年明けには

何らかの回答を得て、自分なりの調査は一旦終わりにしようと考えています。

・幻の楽器が幻でなくなる日

最初に資料を読み、興味本位でこの楽器を探してみようと思ったとき、これほど明確に寄贈者と受贈者の記録が残っているにも

関わらず、この楽器が今どこにあるのかわからない状態になっているとは正直思ってもみなかったのです。

そして今回コラムの本文には書けないのですが、調査の副産物として驚くべき事実に気づきました。

過去100年間の欧州に於いて、この楽器が日本で寄贈された相手は記録が残っている東京音楽学校ではなく「日本の皇帝」であり

楽器の作者はガルネリではなく「ストラディヴァリウスのチェロ」だという話が通説になっており、近年になってこれに疑問を抱いた

ホルマン氏同郷の縁者のエミール・ホルマン氏が調査に乗り出し、過去の通説に反する内容の本を出版しているのです。

写真11)De Stradivarius van de keizer [Emile Hollman,George Vogelaar] 2024 Boom Uitgevers

ここに至って自分が探していた楽器が思いがけず近現代音楽史のある種の先端部分であったのは一言でいえば驚きでした。

それとともに、これが本来的に自分の手に負えない領域であり、自ら軽率に答えを探すよりも専門の学識経験者に委ねるべき

内容であると考え、後述の通り後日調査資料をまとめて調査にご協力をいただいた関係各方面へのお礼とさせていただく事にしました。

最後に全くの個人的な想いを述べさせていただくとすれば、この楽器は確かに今「幻の楽器」になっています。

しかし楽器の正体がわからないのではなく、むしろこの100年で我々の側が存在を忘れてしまった結果として

この楽器は幻の中に消えつつあるというのが真実でしょう。

年が明けて2026年はこの楽器が寄贈されて103年、寄贈したホルマン氏が亡くなった1926年12月31日から数えれば

没後ちょうど100年ということになります。願わくばこの楽器を探されている専門家・関係者の方々の努力と幸運が実を結び

再び東京藝大で演奏され幻の楽器でなくなる日が来るなら、(部外者ながら)自分としても大変嬉しい結末になるであろうと

密かな期待をもって2026年を迎えたいと思います。

ここまでお読みいただきありがとうございました。読者の皆様もよいお年をお迎えください。

・おわりに

本コラムを執筆するにあたり、当初は各種資料・公文書を参照の上、通説または穏当な見解を記載しようと考えていましたが、調査の進展とともに外国資料を閲覧したところ、寄贈者の経歴・

血縁・寄贈楽器の経緯・楽器の行方等に関して欧州で通説となっている話は誤差とは言い難いほどに日本側資料と著しい相違があり、また現地オランダにおいて昨年(2024年)6月に出版された書籍で欧州に於ける通説に否定的な調査結果が発表されるなど、従来説が書き換わる可能性が考えられます。 このような状況で専門的な知見を有さない筆者が安易に自説を掲載した場合、かえって世論に混乱を招き音楽史研究者の方々にご迷惑になるという判断から、

本文に掲載する情報は基本的に当時の新聞報道とホルマン氏を日本に招聘した徳川頼貞侯爵の回想録『薈庭楽話』を中心に、

一部エミール・ホルマン氏の書籍の引用と国内各機関への問い合わせ結果までにとどめました。 本文に使用した発見資料、本コラム掲載時点で問い合わせ中の資料、

国内外の資料間の重大な相違点については後日「追記」としてまとめ、PDFデータで追加させていただく予定です。

写真4)新聞集録大正史 第11巻 大正出版1978

写真4)新聞集録大正史 第11巻 大正出版1978